Sessanta pannelli con cinquanta storie. Ognuna racconta il dramma dell’esodo giuliano-dalmata, attraverso la viva voce dei protagonisti: tanto di quegli italiani che lasciarono l’Istria per fuggire dal regime comunista del Maresciallo Tito e così approdare al Villaggio San Marco di Fossoli, in quello che era stato un campo di prigionia nazi-fascista, quanto di chi si disperse in varie parti d’Italia o invece decise di rimanere nella ex-Jugoslavia. L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna celebra il Giorno del Ricordo con “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase”, mostra fotografica della carpigiana Lucia Castelli che, nell’ex Campo di Fossoli, divenuto Villaggio San Marco, ci ha trascorso l’infanzia.

Il taglio del nastro è avvenuto oggi, alla presenza della fotografa, del presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri, della presidente della Fondazione Campo Fossoli Manuela Ghizzoni e di Chiara Sirk, presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Bologna. Presente alla cerimonia anche i consiglieri regionali Marta Evangelisti (Fdi) e Fabrizio Castellari (Pd).

“Bisogna costruire un futuro senza odio. La tragedia delle foibe, con migliaia di morti, e l’esodo degli italiani d’Istria e Dalmazia ci chiede che si faccia memoria di quei fatti, per ricordarci come i muri e le divisioni siano sempre un’aberrazione che si contrappone alla libertà, alla civiltà, alla democrazia. Un monito perenne contro la follia di ogni totalitarismo e autoritarismo, contro la violenza cieca che si abbatte su coloro considerati diversi su basi etniche o per le proprie origini. Un orrore che si ripete ogni qualvolta si perde di vista la propria umanità”, spiega Fabbri che ricorda come “la mostra fotografica di Lucia Castelli è particolarmente importante proprio perché ci mette di fronte i volti, le tante storie dei singoli che spesso vengono dimenticate e assorbite dalle vicende più ampie della storia. E invece sono volti, visi e storie che sono tra noi, sono con noi, siamo noi”.

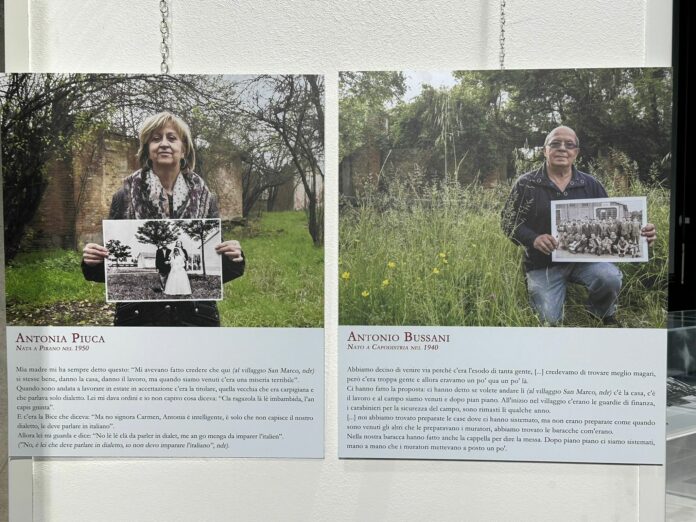

“L’Istria la vedevo sempre negli occhi di mio padre, nella sua nostalgia, nel suo rancore mai sopito e nel suo desiderio di tornare, anche se non in Istria (che non sentiva più sua) almeno a Trieste, vicino alla sua terra. Quando è andato in pensione si è comprato una casa a Trieste e ci andavano spesso, perché lì, con quell’aria e quel mare, lui diventava un’altra persona, se stesso”, spiega Castelli che sottolinea come “ho iniziato la ricerca intervistando, prima tra tutti, mia madre, poi suo fratello che è rimasto in terra istriana, oggi Slovenia. Mi sono quindi fatta forza ed ho iniziato a contattare i conoscenti che avevano vissuto nel campo di Fossoli e via via, tramite loro, ho allargato la cerchia delle persone coinvolte. Tra questi vorrei ricordare Antonia Piuca, Fulvia Zudič, Milena Saina e Giorgio Ledovini. Non sono mai riuscita a sentirmi ben radicata né in Emilia, dove sono nata e vissuta, né in Istria dove sono sempre andata a trovare i nonni e gli zii rimasti. L’amore che i miei genitori mi hanno trasmesso per la loro terra natia mi ha lasciato un profondo senso di nostalgia ed il bisogno di ricomporre le mie radici”.

“I miei genitori furono costretti a lasciare Fiume quando avevano 10 anni, ho vissuto in famiglia il dramma degli esuli, e so quanto sia importante ricordare visto che per tanti decenni questa vicenda è stata vittima dell’oblio: il Giorno del Ricordo viene celebrato da 20 anni, quindi gli esuli che in questi anni erano ancora vivi hanno potuto veder ricordate questa vicenda, per chi non c’è più, invece, c’è stata la sofferenza del silenzio sulla loro vicenda”, spiega la presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) di Bologna Chiara Sirk.

La storia del Villaggio San Marco è protagonista anche delle parole di Manuela Ghizzoni, presidente della Fondazione Fossoli che ricorda come “bisogna agire collettivamente per rinnovare la memoria nell’azione quotidiana, un impegno che la Fondazione Fossoli ha assunto dal 1996, anno della sua nascita, per promuovere la conoscenza delle tragedie del ‘900. Nel Campo di Fossoli si sono condensate le tragedie degli anni centrali del ‘900: aperto nel 1942 come campo di prigionia militare, è poi divenuto dal dicembre 1943 all’agosto 1944 campo di concentramento dal quale ebrei e oppositori politici venivano mandati verso i campi di sterminio. L’ultima fase della vita di questo campo, diventato Villaggio San Marco, è stata quella più lunga, dal 7 giugno 1954 al 1970, quando ha accolto i profughi provenienti in gran parte dall’Istria”. La Fondazione Fossoli, già 20 anni fa, ha cominciato un lavoro di ricerca e di studio sulle comunità istriane accolte nel campo, “un lavoro inedito di analisi, per far uscire dal cono d’ombra una storia che pochissimi conoscevano e per restituire memoria e dignità a quella comunità che gradualmente si è integrata a Carpi, anche se gli esordi non sono stati semplici”, afferma la presidente Ghizzoni che, infine, ha voluto condannare anche la vandalizzazione della foiba di Basovizza avvenuta nei giorni scorsi. “Un gesto vigliacco ed esecrabile – spiega -. Non sottovaluto mai questi gesti che emergono dall’ombra nei giorni di commemorazione per inquinare la memoria pubblica. Ma la migliore risposta è arrivata poche ore dopo, con l’inaugurazione, da parte del presidente della Repubblica Italiana e della presidente della Repubblica di Slovenia, di Nova Gorica-Gorizia come prima capitale transfrontaliera della cultura”.

Toccante l’intervento del professor Gianni Oliva, docente di Storia contemporanea all’Accademia militare di Torino, che ha voluto ricordare la tragedia di Norma Cossetto che, giovanissima, fu torturata, uccisa e gettata in foiba. “Ho scoperto che la vita di Norma Cossetto presenta molte analogie con la vita di mia madre – ha detto Oliva -. Entrambe nate nel 1920, da due famiglie della piccola borghesia. Hanno avuto entrambe la possibilità di studiare, cosa non scontata all’epoca. Mia madre si è laureata, è diventata docente di francese, ha creato una famiglia. Norma Cossetto, a tre mesi dalla laurea, fu ingurgitata dalla violenza. La differenza è che una era nata a Nord Est e l’altra a Nord Ovest: la storia è cieca e colpisce indipendentemente dalle ragioni. Noi abbiamo il dovere di chiederci perché quell’orrore è stato possibile. Ed è importante raccontare agli studenti questa parte di storia che non si arriva mai a prevedere nei programmi scolastici”.

“Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase” è composta da sessanta pannelli che raccontano altrettante storie di donne e di uomini. Castelli ha trascorso la propria infanzia nella struttura di Fossoli, ma in Istria ha mantenuto parenti e conoscenti. Nel 2014 ha deciso di raccontare la sua comunità, raccogliendo le storie orali ed i ritratti fotografici di oltre cinquanta “Italiani d’Istria” che oggi vivono in Italia tra Bologna, Firenze, Modena e Trieste, ma pure di alcuni che decisero di rimanere, faticosamente, nella terra d’origine. La mostra racchiude tre sezioni: in “Ritorno al Villaggio San Marco” i testimoni tornano, a distanza di oltre quarant’anni, all’interno del villaggio in cui vissero, mostrando vecchie fotografie di famiglia e posando nel luogo in cui furono realizzate; in “Chi partì” vengono ritratte persone che hanno deciso di lasciare le proprie terre e che oggi vivono sparse in varie località d’Italia; “Chi rimase” tratta di persone che tutt’ora vivono in Istria.

La mostra è aperta al pubblico fino al 21 febbraio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

(Brigida Miranda e Luca Molinari)